人类始终仰望天空,从漫漫远古到繁盛现代,浩瀚苍穹中鸟儿迁徙的身影,始终激荡着人类文明的想象与情感。数以百亿计的鸟类,在地球的每个角落,进行飞行、捕食、停歇等各种形式的运动,完成周而复始的迁徙。

史诗级的鸟类迁徙运动,不仅生动地演绎着鸟类如何巧妙地利用气流、河流、滩涂湿地等自然条件,更展现了它们如何回避和对抗风暴干扰、高山沙漠阻隔等自然挑战。鸟类在繁殖地和越冬地之间周而复始地完成迁徙,这一现象让人类深深着迷。

鸟类的迁徙蕴含着生命进化亿万年的智慧,承载着精准的生物导航技巧、强大的体能储备策略和敏锐的环境感知能力。每一次飞翔,都是对生命极限的挑战;每一次抵达,都是演化与适应的胜利。鸟类比人类到达了这颗星球的更多领地。与千万里飞翔的鸟类相比,人类运动能力极其弱小,因此,古往今来,人类一直向往像鸟类一样自由飞翔。

归去来兮,迁徙的鸟类被古人称为“候鸟”,其运动行为更加遵循天道,它们比人类也更“自然”。候鸟每年在固定的时间在某一地区出现,这种确定的迁徙运行规律,像气候一样指导着人类的农业活动。

鸟类年度迁徙循环

(图片来源:作者原创)

如民间谚语“七九河开,八九雁来”,即黄河流域的人们,在每年冬至(12月23日)之后的第八个九天(3月5日前后),能够看到大雁从南方飞来,这与如今我们利用卫星追踪确定的鸿雁迁徙时间极其一致。对鸟类的运动观察、规律总结和理论认知,也影响和指导着人类的生产和生活,如出海打鱼的渔民也会利用海面上鸟群的位置来定位水下鱼群目标。

鸟是人类文明中的重要文化符号

鸟类向上拓展了地球生命的空间,同时也拓展了人类文学创造的空间,赋予了人们更多的精神追求与想象。

公元前6~11世纪,《诗经》中有76处描写鸟类,提到33个鸟类物种。2600年前(公元前3~4世纪),庄子在《逍遥游》中写到:“北冥有鱼,其名为鲲,化而为鸟,其名为鹏……鹏,徙于南冥”,更是神话般地描绘了鸟类在“北冥”(北方的海/湖)和“南冥”(南方的海/湖)之间往返迁徙的意象。庄子描绘了鲲化为鹏的动物进化现象,更描绘大鹏御风在天地间追求无限高(逍)和无限远(遥)而自由飞翔(游)的壮丽画面。尽管《逍遥游》非严肃的科研文章,但这可能是人类最早描绘鸟类迁徙的传世文献。这说明早在2600年前,中国人就已对鸟类的迁徙行为有了一定的观测和认知。

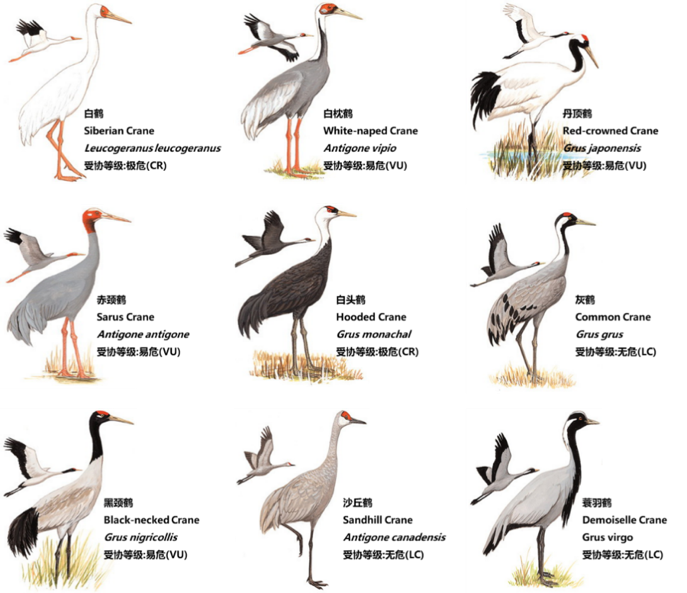

在所有的鸟类中,鹤是较为深入人心的一种。鹤优雅、空灵的姿态,给人以祥瑞、隐逸、圣洁、高贵的意象。鹤在古代象征清白俊逸之士,更以其善舞懂音,被认为是独特的灵禽。

中国9种鹤科鸟类(全球有15种鹤,其中在中国栖息的有9种)

(图片来源:改编自 马敬能,《中国鸟类野外手册》,商务印书馆,2000年)

古人赋予鸟的这些神秘的寓意和玄幻的想象,主要是由于在科技落后的时代,人类对鸟类监测手段不足,只能对鸟类运动轨迹进行片段性地零星捕捉。本质上是人类无法掌握鸟类运动的科学规律,而对鸟类产生的臆想。我们应当崇尚古人通过修炼自身,以期达到人鸟和谐共存境界的浪漫追求。

抚今追昔,我们今人应从这些古籍与历史传说中得到启迪,鸟类与人类休戚与共,在人类追求经济发展的同时,人类需要更加重视鸟类的保护,以文明传承者的历史自觉将自己置身于人类文明长河的宏大叙事之中。因此,在时间上,我们要树立宏大的历史观——当下实施的鸟类多样性保护与栖息地保护,不仅仅是保护今天的鸟类,更是在保护千年的人类文明的一部分,鸟类的每个物种中都携带了极其珍贵且独特唯一的物种基因库,地球上鸟类已与人类成为新的命运共同体。

运动生态学推动鸟类运动机制研究

长期以来,这些关于鸟类隐秘生活的谜团,一直是困扰科学家的难题。要了解鸟类的秘密生活,最直接的方法就是近距离观察和测量。但对于那些体型微小、行踪隐秘、生性敏感、身体脆弱、数量稀少或生活在极端环境中的物种来说,这几乎是不可能完成的任务。

正是在这样的背景下,生物标记技术(bio-logging)应运而生。生物标记技术的核心,在于将微型化的电子设备佩戴在鸟类身上,这些设备就像鸟的“私人侦探”,能够监测并记录下鸟类的生物学信息(如行为、运动、生理状况)及其所处环境的各项参数。

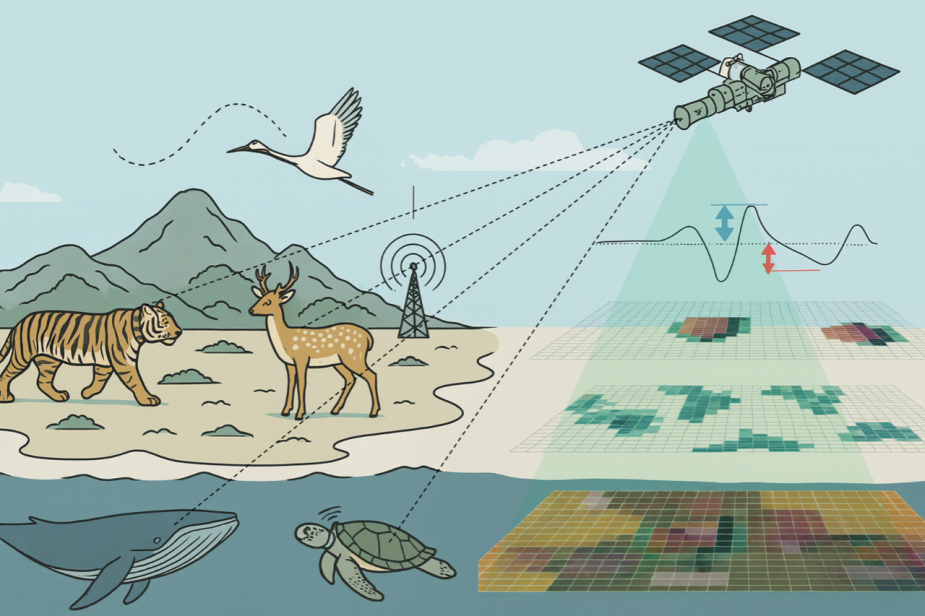

随着全球定位系统(GPS)技术的普及和微型化,GPS设备成为鸟类运动轨迹追踪的主流工具。它们能够提供高分辨率的鸟类位置数据,使得研究人员能更精确地描绘鸟类的运动轨迹。利用微型的(3g~40g)鸟类卫星跟踪器,能够精确地(每30秒一个位点)监测到鸟类个体全生命周期(从出生到死亡)的位置(GPS经纬度)和运动轨迹,一点点揭开鸟类运动的神秘面纱。目前,世界最大的野生动物运动数据库Movebank,已通过3000名科学家共享1025个物种的卫星追踪数据,共获取超50亿个位置数据,41亿条其他传感器数据(三轴加速度、温度、高度、压强等)。

在技术和需求的双重推动下,一个以鸟类、兽类等陆生动物以及海洋动物为主要研究对象,探究其多尺度运动行为与栖息环境和气候变化的相互作用机制和关系的新兴学科——“运动生态学(movement ecology)”诞生并蓬勃发展。基于动物运动行为和栖息地的多源卫星遥感数据,该领域不断地产出揭示鸟类运动机制的新发现,不仅扩展了人类的认知,更为人类理解野生动物运动模式提供了新的视角、方法和途径。

运动生态学概念示意图

(图片来源:作者原创)

跨境合作揭示白枕鹤迁徙廊道与关键停歇地

一系列技术突破为跨境候鸟研究提供了全新视角,而中蒙科学家对白枕鹤迁徙的联合追踪,正是运动生态学在保护实践中的成功范例。

在2017、2018和2019年夏季,我们中心(中国科学院生态环境研究中心)联合蒙古科学家,于蒙古东部Khurkh河和Khuiten河谷以及Kherlen河谷的繁殖地,捕获了39只白枕鹤并安装了卫星追踪器。我们主要利用雏鸟翅膀尚未完全长成的时期和成鸟的换羽期,在它们恢复飞行能力之前捕获目标个体。

我们给所有个体都安装了35克重、防水、腿部佩戴的GPS/GSM太阳能记录发射器(尺寸为64×35×32毫米)。记录器重量平均占被安装鸟类体重的0.83%,能够记录以下数据:GPS坐标、飞行高度、速度、方向、电池电压等信息。跟踪数据通过GSM/GPRS/3G通信网络上传,能从指定网站下载。

该记录器配备三个外部太阳能电池板为内置电池充电,低功耗设计使其能够在零下20至零上70摄氏度的温度范围内,以10分钟一次的间隔收集位置数据(经度/纬度),并在不充电的情况下存储1000个位置信息。这种工作模式可以生成每只鹤在冬季和夏季栖息地之间迁徙过程中的位置信息,在这些栖息地,它们的位置也以同样的频率被监测。

我们定义了迁徙持续时间、迁徙距离、迁徙速度、旅行速度、旅行持续时间、停歇持续时间、迁徙单次行程长度、停歇次数、直线度指数等11个迁徙参数来描述特定鹤的移动模式和迁徙特征。这些参数来自于那些我们获得完整迁徙期信息的鸟类(即拥有从夏季到冬季栖息地或反向的连续移动数据。

左图为白枕鹤,2019年7月6日拍摄于蒙古国乌吉湖(北纬47.755188°,东经102.652021°)。右图为白枕鹤春秋迁徙路线、关键停歇位点(迁徙路线春季为红色,秋季为蓝色;停歇地春季为黄色,秋季为浅绿色。停歇地符号的相对大小反映了个体停留时间的长短)。

(图片来源:左图由Dr.Iderbat Damba拍摄;右图来自参考文献[1])

研究发现,白枕鹤西部种群(在中国越冬的种群)的迁徙网络呈现出“倒三角”的迁徙格局,即繁殖地广布分散和越冬地单一集中。我们呼吁需要警惕鹤类在鄱阳湖部分区域过度集中增加潜在的禽流感风险。

2017-2020年间,记录器提供的完整迁徙周期数据显示,所有39只被标记的白枕鹤都在其蒙古繁殖地和中国长江流域的越冬地之间进行迁徙。它们秋季迁徙的平均距离为2556±187.9公里,春季迁徙的平均距离为2673±342.3公里。被标记的白枕鹤平均在蒙古东部的繁殖地停留150±20天,平均在10月5日(±10天)启程,迁徙过程平均耗时35±14天。

我们利用核密度估计(KDE)来描述鸟类在二维空间中累积使用的密度,并识别其年度迁徙周期中的迁徙廊道。分析结果显示,这些鸟类在春季和秋季均倾向于使用一条相对狭窄(约100公里宽)的迁徙走廊,期间会在停歇地中断。值得注意的是,在滦河流域和繁殖地之间,由于少数几只个体行为差异,迁徙走廊的宽度扩大到了近800公里。

白枕鹤的迁徙廊道及关键停歇位点

(图片来源:参考文献[1])

虽然所有完成一个完整迁徙周期的白枕鹤都没有精确返回到它们的捕获点,但在经历第一个及后续的冬季后,这些个体均回到了位于Khurkh和Khuiten河谷、Onon河、Kherlen河以及Ulz河的核心繁殖区域。

我们的研究确定了白枕鹤个体停留超过14天86个重要停歇位点,也证实了滦河流域是最重要的停歇区域,白枕鹤每年有2个月左右的时间(包括春季和秋季)在此度过。

2020年10月29-31日,我们针对滦河上游这个关键的白枕鹤迁徙停歇地进行了系统的野外调查研究。通过无人机和地面单筒望远镜双向记录,统计到在这里有1800±50只白枕鹤集群,约占全球白枕鹤数量的1/3。我们的研究发现,白枕鹤的越冬地在鄱阳湖得到了很好的保护,但是,在滦河上游的这个关键的迁徙停歇地,尚未被纳入保护网络。我们呼吁地方政府,对这一区域加强监管,逐步将其纳入保护网络。

白枕鹤迁徙停歇地野外调查

(图片来源:作者原创)

研究发现水库可用作迁徙水禽物种的替代栖息地

我们对白枕鹤的卫星追踪数据进一步研究发现,在白枕鹤的迁徙廊道上,沿途各级水库也为这个物种提供了宝贵的迁徙停歇地。

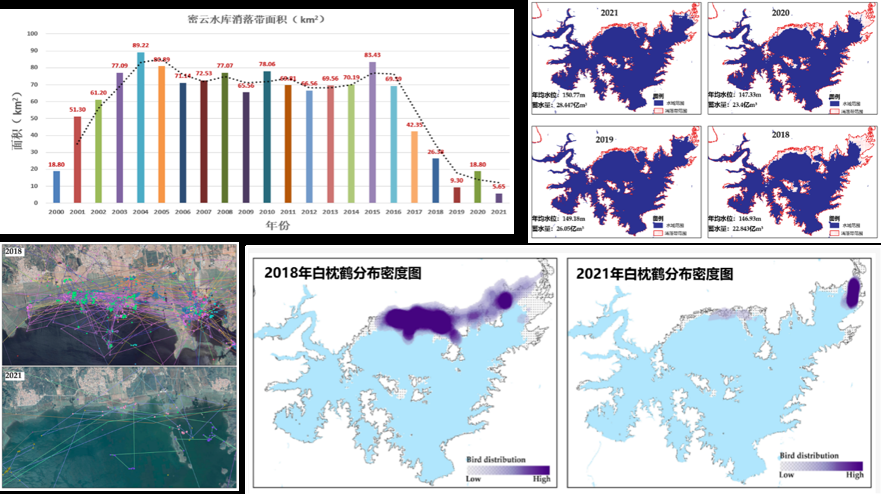

北京的密云水库是白枕鹤主要利用的水库之一。为掌握密云水库流域湿地质量现状并衡量生态修复的成效,我们建立了密云水库流域湿地质量评价体系。基于多源遥感数据,揭示出库区湿地在年际间的规律和变化趋势,绘制了库区不同水位的消落带空间分布地图。结合白枕鹤的迁徙轨迹数据,我们分析了水库水位管控-岸边消落带-白枕鹤分布密度之间的动态关系。

研究认为,各大水库消落带作为陆地生态系统和水域生态系统之间的过渡区域,大面积的滩涂、洪泛湿地、以及丰富的水生植物、底栖生物,为鸟类提供了理想的栖息场所。因此,大型水库的库滨消落带,也成为了鸟类迁徙网络中主要的节点,具有巨大的生态服务功能价值。本研究结果揭示了水库水位变化与对水鸟及其迁徙模式至关重要的栖息地可持续性之间错综复杂的关系。至关重要的是,我们的研究强调了水库生态系统更广泛的生态价值。

水库水位管控-岸边消落带-白枕鹤分布密度之间的动态关系示意图

(图片来源:参考文献[5])

研究表明,除了储水和供水的主要功能外,水库还可以被战略性地用作各种迁徙水禽物种的替代栖息地。这项举措的一个关键组成部分是水库的战略性利用。通过对水库水位进行战略性管理,我们有机会为迁徙鸟类创造临时的栖息地和食物来源,特别是在重要的迁徙时期。这种方法可以为全球范围内的鸟类生物多样性保护做出重大贡献。

未来展望:多方助力鸟类迁徙生态保护

全球有1万多种鸟类,其中40%是迁徙性的。最新发布的《世界鸟类状况》报告显示,受到栖息地萎缩、气候变化等因素影响,全球几乎一半的鸟类物种数量在减少,1/8的鸟类面临灭绝威胁。为切实保护迁飞候鸟,2022年11月,我国政府在《湿地公约》第十四届缔约方大会上表示,中国将实施全国湿地保护规划和湿地保护重大工程。中国将推动国际交流合作,保护4条途经中国的候鸟迁飞通道。2024年6月,中国国家林业草原局印发了《候鸟迁飞通道保护修复中国行动计划(2024—2030年)》。这一系列递进式的政策发展彰显了中国在候鸟保护方面的前瞻思考和坚定决心。

运动生态学通过高分辨率生物记录技术揭示动物与环境的交互机制,可为关键栖息地识别、生态廊道建设、冲突缓解等保护行动提供精确依据;保护科学则具备将科学成果转化为管理和政策的工具与经验。

未来,运动生态学将不仅是科学家探索自然奥秘的前沿学科,更是人类与自然共生共荣的桥梁。借助卫星追踪、人工智能、大数据分析和遥感监测等技术,我们能够构建更加精细、动态、全球化的迁徙生命线地图,实时洞察鸟类在气候变化、栖息地丧失和人类活动压力下的生存状况。这不仅有助于科学界揭示鸟类迁徙机制与适应策略,更能为各级政府和保护组织提供精准决策支持,推动跨国界、跨流域、跨生态系统的协同保护网络建设。

此外,跨学科合作与开放科学将成为推动力。生态学、遥感、流行病学、气候学等领域的紧密协作,加上标准化的开放数据平台和公众科学参与,将加速解决气候变化和生物多样性丧失等全球性挑战。未来将着重将个体运动与生态系统功能相联系,整合遥感、实地生态学和演化学,构建更精确的预测模型,指导保护与管理策略,实现人类与野生动物的可持续共存。

或许在不远的将来,人类能够像守护文化遗产一样守护鸟类迁徙通道,将其关键繁殖地、停歇地与越冬地连接成一条生机盎然的绿色廊道。届时,鸟类与无数迁徙动物将继续跨越山川与海洋,在千里云天之间续写生命的壮丽史诗,而人类也将在守望它们的飞翔中,守护自身与地球命运的共同未来。

参考文献:

[1]Year-Round Site, Habitat Use and Migratory Connectivity of a Threatened Waterbird Species. Remote Sensing, 13(20).

[2]Jetz, W. et al., 2022. Biological Earth observation with animal sensors (vol 37, pg 293, 2022). Trends in Ecology & Evolution, 37(8): 719-724.

[3]Kays, R., Crofoot, M.C., Jetz, W. and Wikelski, M., 2015. Terrestrial animal tracking as an eye on life and planet. Science, 348(6240).

[4]Nathan, R. et al., 2008. A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(49): 19052-19059.

[5]Yi, K., Meng, F., Gu, D. and Miao, Q., 2023. Optimizing Water Level Management Strategies to Strengthen Reservoir Support for Bird's Migration Network. Remote Sensing, 15(23).

版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们